|

|

|

次に訪れたのは、JR桜木町駅。 次に訪れたのは、JR桜木町駅。

駅を降りると横浜ランドマークタワーや観覧車が目に飛び込んできて、近未来的なイメージが強い街だ。しかし同時に、明治・大正期の鉄道関連の面影が随所にあり、ノスタルジックな鉄道散歩ができるようになっている。

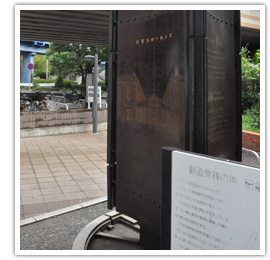

まずは、駅前の横浜桜木郵便局の南側へ。かなり奥まったところにひっそりと建っているのが「鉄道創業の地」と刻まれた記念碑だ。

明治5年、日本で初めてとなる鉄道が、新橋駅~横浜駅間を走った。なぜこの地に建っているかというと、初代横浜駅がここにあったからだ。

駅前には、別の記念碑も建っている。「ここに駅があった 大きな貨物駅があった」で始まる文章が刻まれた、東横浜駅の記念碑だ。

|

|

大正4年、貨物駅として誕生した東横浜駅は、現在の横浜赤レンガ倉庫の近くに存在していた横浜港駅と臨港鉄道として結ばれていた。 大正4年、貨物駅として誕生した東横浜駅は、現在の横浜赤レンガ倉庫の近くに存在していた横浜港駅と臨港鉄道として結ばれていた。

現在、そのルートは風光明媚な遊歩道「汽車道」として整備されている。さっそく汽車道を辿ってみると、まずは運河を渡る港一号橋梁が現れる。この橋は明治40年にアメリカ・ブリッジ・カンパニーで製作され、2年後の明治42年に鉄道院によって架けられた。100年前に生まれた橋は、歩きやすいウッドデッキの遊歩道となり、2本の線路が埋め込まれている。これもまた"汽車道"らしい演出だ。 |

|

そのまま横浜赤レンガ倉庫まで歩くと、敷地の隅にひっそりと遺されている旧横浜港駅プラットホームが目につく。明治44年に横浜税関構内の荷扱所として誕生し、大正時代になって「横浜港駅」と命名されるに至った。東京駅から汽船連絡列車もやってくるようになり、"岸壁列車"の愛称でも呼ばれていたとか。 そのまま横浜赤レンガ倉庫まで歩くと、敷地の隅にひっそりと遺されている旧横浜港駅プラットホームが目につく。明治44年に横浜税関構内の荷扱所として誕生し、大正時代になって「横浜港駅」と命名されるに至った。東京駅から汽船連絡列車もやってくるようになり、"岸壁列車"の愛称でも呼ばれていたとか。

プラットホームができたのは昭和3年のことで、以降は華やかなりし海外航路時代が最盛期を迎える。戦後は昭和32年に再開。昭和34年には宝塚歌劇団一行が、氷川丸にてカナダ、アメリカ公演に出港、プラットホーム周辺は5千人の見送りで賑わったそうだ。現在は、休憩所として保存再利用されている。 |

|

赤レンガ倉庫から山下公園方面へ向かうと、そこは象の鼻地区。象の鼻のような形をした堤防があることからその名がつき、現在は憩いの場「象の鼻パーク」となっている。その整備工事中に、交通の歴史を物語る遺構が発見された。それが鉄軌道と4連の転車台(ターンテーブル)だ。 赤レンガ倉庫から山下公園方面へ向かうと、そこは象の鼻地区。象の鼻のような形をした堤防があることからその名がつき、現在は憩いの場「象の鼻パーク」となっている。その整備工事中に、交通の歴史を物語る遺構が発見された。それが鉄軌道と4連の転車台(ターンテーブル)だ。

これらは明治20年代後半に整備され、敷地内で荷役作業を行うために設けられたものであると考えられている。関東大震災の被害に遭って瓦礫に埋まり、その後は倉庫が建てられていたそうだが、再開発をきっかけに日の目をみたというわけだ。

桜木町駅から小一時間ほどの散歩で、さまざまな鉄道の面影に触れることができる汽車道散歩。ぜひ秋の休日に出かけてみてはいかがだろう。 |